21世紀構想研究会・第4回食育シンポジウム報告5

テーマ:減塩献立に取り組む学校給食現場 報告4

~その課題と普及・啓発の展開を探る~

コメンテイター:朝倉敬子(東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野准教授)

香川明夫 医師の立場から東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野准教授の朝倉敬子先生にご意見を伺います。朝倉先生は、令和2年度学校給食摂取基準策定に関する調査研究協力者会議の委員としてご尽力いただいた先生です。

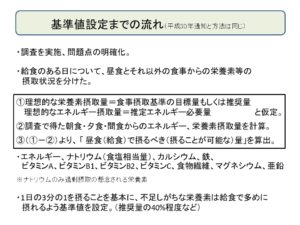

学校給食摂取基準のお話をすると、どこへ行っても鉄の基準と塩分の基準は厳しいというご意見をいただきます。あの値がどうやって決まったのかをお伝えすることで納得いただけると思い、基準値がどういうふうに策定されたかその流れをお話しいたします。

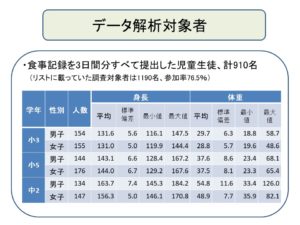

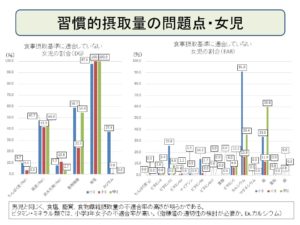

上の図をご覧ください。2014年におこなわれた調査ですが、12の県から、小学校3年、5年、中学2年生を対象に、それぞれクラス単位で調査に参加をしていただきました。

それぞれ非連続の3日間。うち2日間は学校給食のある日、1日は週末で学校給食がない日に食事を記録してもらいました。どの学年も3学年調査しましたが、男児、女児それぞれ150人から200人くらいの人数に参加してもらい、データを解析しています。

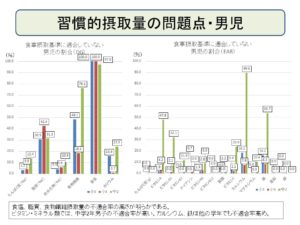

これは男児の結果です。上のグラフの縦軸はパーセントになっていますが、その栄養素が食事摂取基準に適合していない量を摂取していた子どもの割合になります。3本グラフがありますがそれぞれ小学3年、5年、中学2年ということで、3本グラフがあります。

このグラフが高いと良くないということなんですが、食塩に関してはほぼ全員食事摂取基準に適合していない量になります。つまり、多すぎということになります。

食物繊維、脂質といったところは、ちょっとグラフが高いなと思われる程度です。右側のビタミン、ミネラルですが、全般的に低くでています。食事摂取基準に適合した量の栄養素を摂取していることになります。

一部、中学2年生の男児で、グラフが高いところがありますが、食塩は明らかに問題のある栄養素であることが分かります。

これは女児のグラフです。食塩のグラフをみると、ほとんどの女児が取りすぎという結果でした。また食物繊維とか脂質が高くでています。これは食物繊維は不足で、脂質は取りすぎということです。脂質に関しては少し足りないというお子さんもいる結果が出ています。

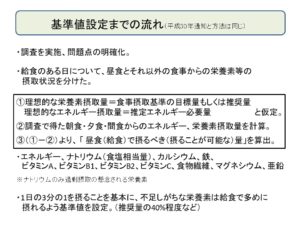

基準値設定までの流れを改めて見てみます。理想的な値から朝ごはん、夕ごはん、間食のエネルギー、栄養素の摂取を引いて、お昼ごはんで取るべき量を調べたものです。食塩については取ることが可能な量というのを計算したことになります。

計算結果を見て驚くべきことは、お昼ごはんに摂取が期待される栄養素量の中でナトリウムは、マイナスになっています。例えば小学3年は、ナトリウムはお昼ごはんでは―0.8グラム取ってくださいということは、もうお昼ごはんには食塩を摂ってはいけませんということです。小学5年でも―0.9、中学2年でも―0.8グラムです。食塩は朝ごはん、夕ごはん、間食だけで取りきっていて、お昼ごはんでは入れちゃいけませんという結果が出てきたことになります。

それ以外のエネルギーとか栄養素に関しては、難しいところもありますが、正の値ですし給食の実態とそんなにかけ離れた値ではなかったのです。ナトリウムに関してだけは、それぞれ児童生徒の皆さんのおうちに行って、食塩を入れるのをやめてくださいと指導しないといけないくらいの状況ということになります。

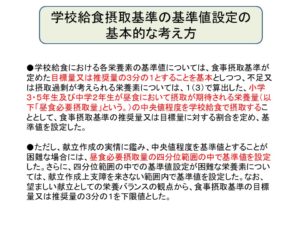

学校給食摂取基準は、1日の摂取量の理想的な量ですが、そちらの目標量、あるいは1日推奨量の3分の1を基本にして、おうちで取りにくい栄養素については40パーセントくらいを取ってくださいと定めています。

学校給食摂取基準は、1日の摂取量の理想的な量ですが、そちらの目標量、あるいは1日推奨量の3分の1を基本にして、おうちで取りにくい栄養素については40パーセントくらいを取ってくださいと定めています。

食塩に関しては入れないでくださいという基準は定められないので、最低限これだけあればなんとか献立をつくれるのではないかとギリギリの数字で設定したことになります。これでいかに食塩の摂取量が多いかということは、認識していただけると思っています。給食だけに厳しいことを言ったわけではないのです。

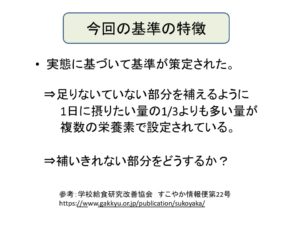

6歳から7歳の小さいお子さんのところは1.5グラム未満になりました。10から11歳のところが、学校給食摂取基準が改定されて、2.5グラム未満になり厳しくなりました。日本人の食事摂取基準自体も、食塩の基準は厳しくなっています。それに伴って厳しくなったということです。

摂取実態と基準の値とがこれほどかけ離れている栄養素はないですので、厳しいことがわかります。先ほどの現場の先生方のメニューで努力されているのは本当に素晴らしいなと思いましたが、基準値設定の実態はこうだということを提示させてもらいました。

食塩はなんであんなに厳しいのかというと、やっぱり家で取りすぎているからということがあります。今後の展開としては、これ以上基準を厳しくするのは難しいので、自宅の食事で努力をしていただくことや、減塩の食品などをうまく使っていくなど、食の習慣や文化や環境を変えていくというところが重要になってくるのかなと考えています。